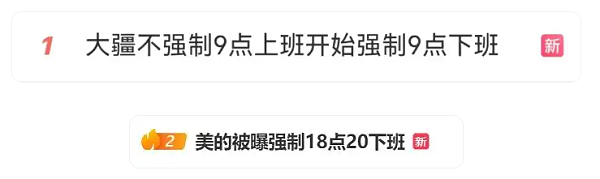

近日,多家公司关于“强制下班”的消息冲上热搜,引发网友的广泛关注。据媒体报道,从2月27日开始,大疆开启了“不准加班”运动,强制员工晚上9点必须下班。在社交平台上,不少员工晒出了自己被“赶”下班的经历,有人直呼“人生第一次被赶出公司”。还有网友称,日前,总部位于广东佛山的美的开始提倡:各部门领导严谨控制加班,规定18:20后不允许有人还在公司加班,同时也禁止了员工就餐后再返回工位继续加班的现象。 美的回应媒体时表示,今年以来,美的明确了关于简化工作方式要求的“六条禁令”,其中就包括“严禁下班时间开会、形式主义加班”。

今年2月中旬,海尔内部发布全面落实双休制的通知,所有部门(包括研发、市场等)实行双休,周六不准来公司,食堂也不提供饭食,特殊情况需要加班的,必须提前一周审批,工作日加班不得超过3小时/天。 网友热评:“准点下班终于没有羞耻感”“网约车痛失深夜订单”“希望这股风气蔓延起来,让更多人拥有健康的工作生态!”

但也有不少担心的声音:强制下班会不会变成工作量的堆积等问题。所以,强制下班真能让加班文化退潮吗?以传统电机制造企业为例,加班已成为一种司空见惯的现象。无论是生产一线的工人,还是办公室的管理人员,都常常需要在正常工作时间之外继续工作。其原因无非是为了赶制生产订单,全力保障订单的按时交付。 其形成原因是多方面的。一方面,电机制造企业的生产任务往往受到市场订单的驱动,以及订单的波动性和紧急性使得企业难以准确预测和安排生产计划另一方面,传统电机制造过程中,生产效率相对较低,人工操作占据主导地位,且容易受到各种因素的影响,如员工技能水平差异、工作状态波动等,导致在正常工作时间内无法完成既定的生产任务,从而不得不依赖加班来弥补。

“强制下班”的提出,主要是为了改善员工的工作生活平衡,保障员工的身心健康,同时促进企业提高生产效率和管理水平。但对于传统电机制造行业来说,“强制下班”的提出无疑给制造企业带来了巨大挑战。企业需要在有限的工作时间内完成更多的生产任务,这对生产效率的提升和生产计划的精准安排提出了更高的要求。同时,企业还需要重新审视和优化自身的生产管理模式,以适应新的政策环境。

然而,挑战往往与机遇并存。在此背景下,“强制下班”也为传统电机制造行业提供了一个转型升级的契机,它促使企业加大对技术改进和设备更新的投入,提高生产的自动化和智能化水平,从而减少对人工的依赖,提高生产效率和产品质量。具体可以分为以下五点:

(一)无需人工操作或监控,实现自动化生产:举个例子,比如在生产中零部件的输送、装配、焊接、检测等,无需人工参与操作以及全程监控,自动化设备通过机器人自动抓取零部件,按照精确的轨迹和力度进行装配,同时设备上的传感器会实时监测装配过程中的各项参数,确保装配质量,整个过程无需人工干预,大大减少了对人工的依赖,提高了生产过程的自动化和智能化水平。

“强制下班”的提出,为传统电机制造业的转型升级提供了契机。电机智能装备设备作为实现这一目标的关键技术支撑,通过自动化、智能化的生产特点,能够有效提高生产效率、降低人力成本、提升产品质量和生产安全性,减少对加班的依赖。同时,“强制下班”也促使企业加大对技术改进和设备更新的投入,推动整个行业向更智能、高效、人性化的方向发展。